せっかくなので回ったことのある酒蔵や酒屋と購入したことのあるお酒を

紹介したいと思います。(会津・喜多方のお酒になります)

はじめは会津若松の末廣酒造(すえひろしゅぞう)です。

会津若松から会津鉄道を使って七日町(なぬかまち)駅から徒歩圏内にあります。

酒蔵も見学できます。

1850年(嘉永3年)創業・末廣酒造の酒蔵見学をご紹介いたします。

見学できる末廣酒造の酒蔵は、嘉永蔵と呼ばれる江戸時代の建築物です。

創業当時の面影を残した建物で、そこだけ時間が止まったように見えます。

嘉永蔵は、建物自体に歴史的価値が高く、1994年には「美しい会津若松景観賞建築物」

1998年には「会津若松市歴史的景観指定建築物」に指定されています。

江戸・明治・大正時代と各時代の伝統的な建築物が連なる姿は、

日本酒が飲めない方も必見です。

大広間では、幕末の会津藩主・松平容保(かたもり)や将軍徳川慶喜(よしのぶ)、

野口英世の書を見ることができます。

末廣酒造は、野口英世が父と仰いだ小林栄氏の娘の嫁ぎ先で、英世の母が

たびたび訪れた場所でもあったそうです。

英世自身も帰国したおりに嘉永蔵で書を書くなどして、

その時に撮った写真も残されていました。

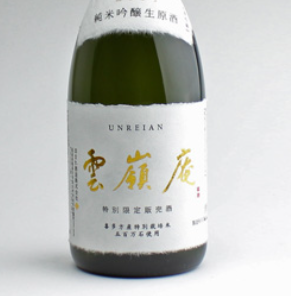

ここでは「ゆめのかおり」という純米大吟醸を購入しました。

使用米は福島のお米 夢の香100%、精米歩合 50% アルコール度数 15%です。

フルーティーな香りでまろやかな感じでとても飲みやすいお酒でした。

もし目にしたらぜひ試してください。